貳、臺灣灌溉事業之演進

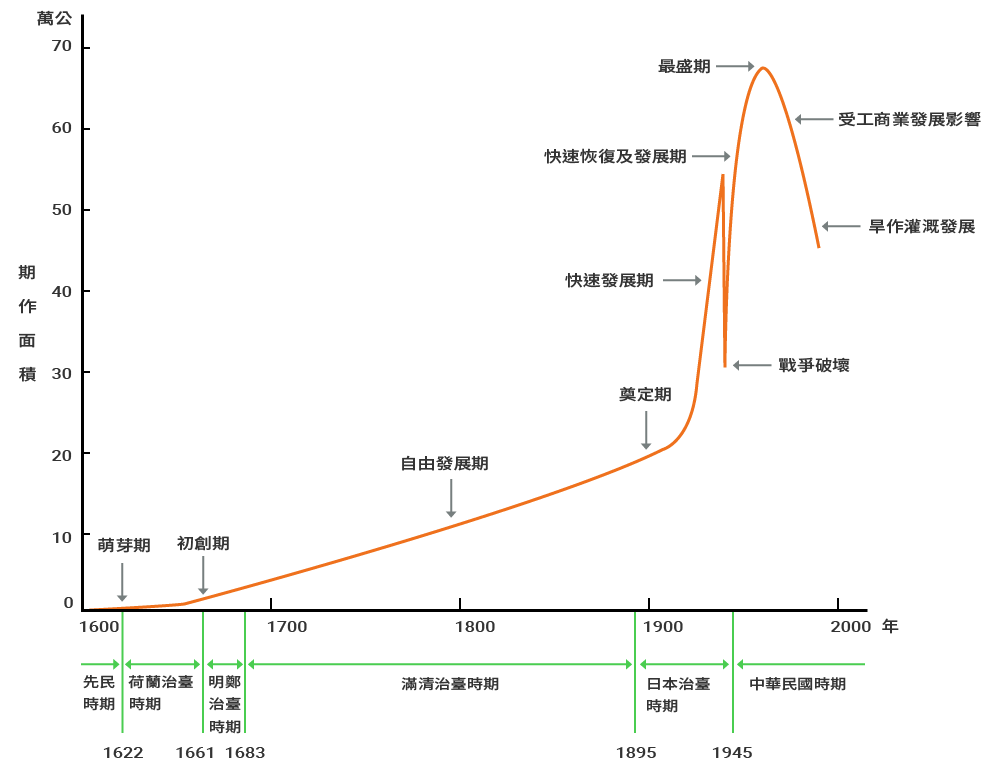

臺灣的耕作方式,早先以簡易之方式導引河水,採取「移耕」、「棄耕」等粗放的耕作模式,自農田水利事業發達以後,多利用比較豐富之溪、河水源以擴大灌溉面積。因此,開「圳」之工作漸成風潮,並促使耕作方式轉為「定耕」,粗放改為集約,稻作也由一穫增加為兩穫。灌溉事業之發展約有三百餘年歷史,其演變之歷程如下圖所示。就其發展之特色可分為元明清時期、日本統治時期及臺灣光復後三個階段,分述如下:

一、元明清時期

(一)臺灣先民時期(西元1622年前)

臺灣之農田水利事業,源於元朝時期,當時先民渡海來臺,民眾散居於各地,只以簡易之方式導引河寬水淺之細流灌溉農田,栽培水稻,為水利事業發展之萌芽階段,距今約有三百年的歷史,此時尚無水利設施之建造。

(二)荷蘭治臺時期(西元1623~1661年)

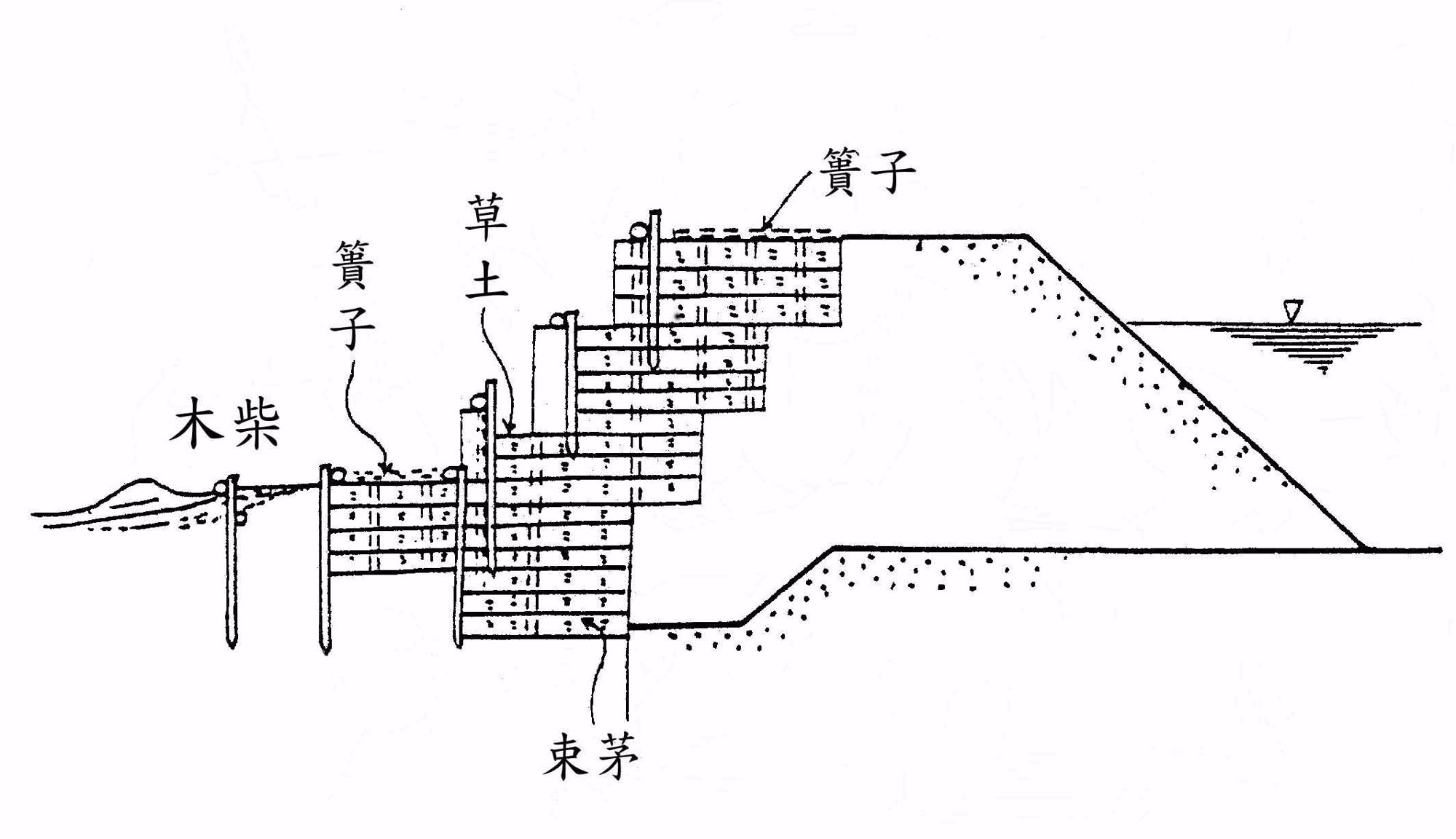

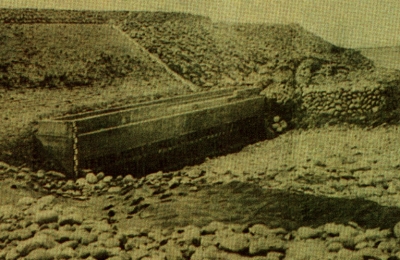

臺灣水利設施的具體名稱,首先出現於荷蘭據臺時期,當時荷人為求在糧食上自給自足,開始獎勵稻作,設置榖倉,農業水利日趨重要,於是水利建設開始出現「井」、「陂」等蓄水設施,首開臺灣農業水利開發之先河。「荷蘭式堰堤(草埤)」即於此時期出現,為以草、木、土、石等材料建構之攔水堰(圖5-2),分布於臺中鹿港附近及臺南一帶,後逐漸改用土石結構。

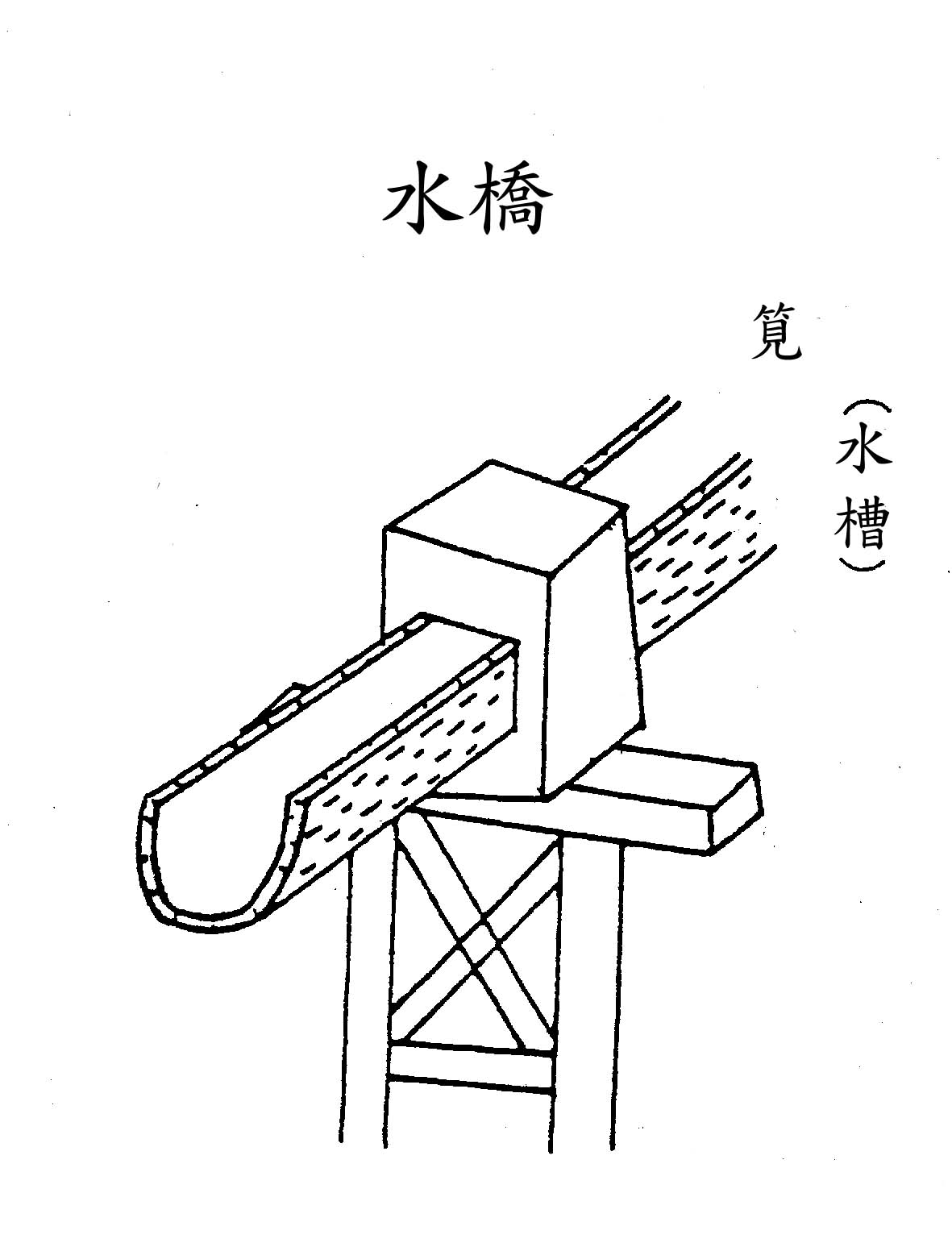

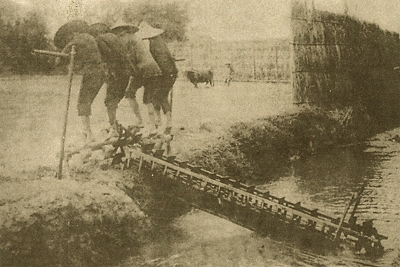

此外,以木材或竹材建造之引水構造物-「水橋」(圖5-3),亦為常見之水利設施。然因當時工程技術尚未成熟,每遇洪水必遭毀壞,故水利設施多建造於水流和緩之河川。荷據時代之水利工程可從各地方志予以查考,按高拱乾修之「臺灣府志」卷二規制志,水利條。「參若埤,在文賢里。自紅毛時,有王姓名參若者,築以儲水灌田,遂號為參若埤云。」參若埤云又稱參差陂。文賢里即今臺南縣仁德鄉。陳文達修「臺灣縣志」卷二建置水利條稱「參若陂」云及:「在文賢里二圖,洪毛時王參若築以灌田,故名。」范咸重修「臺灣府志」卷二規制志,水利條,誤作「參差陂」。據「臺灣縣志」同上又載:「荷蘭陂,在新豐里,鄉人築堤續雨水以灌田。」此雖稱係鄉民所築,但以荷蘭所名,當為奉荷官之命而建。又稱荷蘭陂。新豐里即今臺南縣關廟鄉。

(三)明鄭治臺時期(西元1662~1683年)

明鄭時代開始,接收了荷蘭人之「王田」改稱「官田」,為軍需民食,實施了寓兵於農之「屯田政策」,其墾殖以臺南為中心,所闢之田稱為「營盤田」,農業以稻作為主,並積極鼓勵甘蔗之生產。

臺灣南部,冬季苦旱,缺少雨水,除在耕種上採取適應措施外,並特別注意水利。由於屯田關係,修築甚多陂圳。在安平一帶有:「承天潭」、「公爺陂」(在新豐里,今南縣關廟埤子頭)、「弼衣潭」(一作「白衣潭」在新豐里香洋仔,今南縣新化鎮香洋仔)、「草潭」(在新豐里,今南縣歸仁鄉大潭)、「陂仔頭陂」(在文賢里,今南縣仁德鄉埤仔頭),「三老爺陂」(在依仁里,今南縣歸仁鄉太爺)、「祥官陂」(在依仁里,今南縣歸仁鄉埤仔頭)。 這些陂潭多為鄭氏宗黨、文武官員及士庶有力者所修築。此外,陂名以軍營為名者,是為當時屯兵所建,餘者有鄉人同資修建之陂潭。其水利設施,依地勢不同,而有下列各種不同名稱:

相度地勢之下者,築堤瀦水,或截溪流,均名曰「陂」如虎頭埤、尖山埤。至地勢本下,有泉不竭而不甚廣者曰「潭」,曰「湖」如蓮池潭、草潭、竹仔湖。有源而長流者曰「港」、曰「坑」如井水港、紅毛寮坑。

明鄭時代的嘉南平原,因全年雨量不均,冬春之際缺水,僅能簡易的建堤蓄水。水利設施之不足,由於缺少資金與勞力,加以粗放式之農業經營,時轉換地耕種,不能作具有規模而固定之水利工程。然就數量而言,已較荷據時代增加很多:有陂七十、潭二,池一,圳五,水源二十五,但灌溉區域乃甚有限,僅官佃之田畝盡屬水田;而文武官之田地則屬陸地荒埔,仍為「看天田」。

(四)清朝治臺時期(西元1684~1895年)

臺灣於西元1683年(清康熙22年)歸清朝統治,移居臺灣之民眾日益增加,致使農業用水之需求日殷,為取得足夠之灌溉用水,民間獨立或共同合股投資興建之水利設施漸多,此時之灌溉事業可謂是「民辦官督」,然移墾與行政重心仍離不開臺南附近,又由於蔗糖商品性高,農民競相種蔗,少種稻。嗣後因蔗糖生產過剩,且島內人口日增,稻米商品價值提高,才啟動了大規模的「水田化」風潮。此間,水利開發遍及整個嘉南平原,甚至經過彰化平原到達臺中盆地,總水田面積增至20萬餘公頃,其中以埤圳灌溉者約11萬公頃,灌溉方式包含引流溪澗、積貯雨水於陂塘及運用地下水等。

當時因圳路設施簡陋,分水不理想,故均以「固定汴」作為分水之根據。灌溉設施在北部多為圳,南部則多埤,後不分埤池或圳路(灌溉設施新舊名稱請參見表5-1)。於此期間,開闢之重要設施為臺北之「瑠公圳」、「大安圳」及「後村圳」;宜蘭羅東的「萬長春圳」;彰化「八堡圳」;豐原之「葫蘆墩圳」,嘉義的「道將圳」;高雄的「曹公圳」等(表5-2),其中除「曹公圳」是由官方獎勵興建外,其餘均為當地人士獨資或集資興建而成,由私人所經營。

當時因圳路設施簡陋,分水不理想,故均以「固定汴」作為分水之根據。灌溉設施在北部多為圳,南部則多埤,後不分埤池或圳路(灌溉設施新舊名稱請參見表5-1)。於此期間,開闢之重要設施為臺北之「瑠公圳」、「大安圳」及「後村圳」;宜蘭羅東的「萬長春圳」;彰化「八堡圳」;豐原之「葫蘆墩圳」,嘉義的「道將圳」;高雄的「曹公圳」等(表5-2),其中除「曹公圳」是由官方獎勵興建外,其餘均為當地人士獨資或集資興建而成,由私人所經營。

| 現今名稱 | 清代名稱 |

|---|---|

| 引水之渠首工 | 「圳頭」或「埤頭」 |

| 渠道 | 「水路」或「圳路」 |

| 閘門 | 「戽門」 |

| 分水門 | 「水汴」 |

| 幹渠 | 「幹線」、「公圳」或「大圳」 |

| 支渠 | 「私圳」或「小圳」 |

| 圳末工 | 「消水工」 |

| 地點 | 埤圳名 | 開鑿年份 | 備註 |

|---|---|---|---|

| 臺北縣 | 瑠公圳 | 西元1740年 (乾隆5年) | 灌溉農田1,200餘公頃。 |

| 臺北縣 | 大安圳 | 西元1757年 (乾隆22年) | 灌溉農田1,000餘公頃。 |

| 臺北縣 | 後村圳 | 西元1746年 (乾隆11年) | 灌溉農田600多公頃,圳長30公里。 |

| 宜蘭縣 | 萬長春圳 | 西元1811年 (嘉慶16年) | 灌溉農田1,658公頃。 |

| 新竹縣 | 隆恩圳 | 西元1718年 (康熙57年) | 灌溉農田1,504公頃。 |

| 彰化縣 | 八堡圳 | 西元1680~1719年 (康熙19年開工至58年竣工) | 灌溉農田1,900公頃。 |

| 臺中縣 | 葫蘆墩圳 | 西元1723年 (雍正元年) | 灌溉農田7,477公頃。 |

| 嘉義縣 | 道將圳 | 西元1695年 (康熙34年) | 引水量5.86每秒立方公尺。 灌溉農田1,881公頃。 |

| 高雄縣 | 舊寮圳 | 西元1736年 (乾隆元年) | 灌溉農田155公頃。 |

| 高雄縣 | 曹公圳 | 西元1837年 (清道光17年) | 灌溉農田6,000公頃。 |

以下就幾個重要埤圳做一簡單介紹:

1.瑠公圳:

西元1736年(清乾隆元年),郭錫瑠氏由彰化地區遷居至臺北市中崙附近,開墾興雅庄(今松山五分埔及基隆路一帶),為充裕灌溉用水遂獨立籌資開鑿長二十餘公里之輸水圳路,當時工程技術並不發達,且原住民對漢人侵犯其領域亦多所抗爭,瑠公圳之完成可謂任務艱鉅。

瑠公圳於西元1740年(清乾隆五年)開工,至今已有二百六十餘年之歷史,對於臺北地區的農田水利事業提供了重大的貢獻,不僅促進臺北地區的農業發展,同時也帶動地區的工商繁榮。然而,隨著都市建設與工商業的迅速發展,以往廣大的農田漸漸消失,原來農業賴以為生的輸水圳渠,亦在社會變遷下功成身退。為了配合都市建設計畫的實施,改善圳路設施,自西元1976年(民國65年)起,實施改善排水設施及鋪設圳路管線工程。瑠公圳也因現實環境的改變,於西元1984年(民國73年)1月停止輸水灌溉,由農業灌溉渠道搖身一變,成為都市排水路,晚近,瑠公圳在臺灣大學羅斯福路校區之渠道,已進行「瑠公圳臺大段親水空間復原計畫」,賦予古圳路新的生命與舞臺。

2.八堡圳:

八堡圳分第一圳與第二圳兩灌溉系統,原為各自引進濁水溪水源,後經合併成為同一系統,其灌溉範圍如表5-3。第一圳位於現彰化縣二水鄉鼻子頭附近,引濁水溪流,灌溉東螺東堡、東螺西堡、武東堡、武西堡、燕霧上堡、燕霧下堡、馬芝上堡與線東堡等八個堡範圍的農田,故稱「八堡圳」。第二圳在八堡圳下游攔水引取濁水溪流,至西元1906年(日明治39年)合併於八堡圳。

八堡圳因開設歷史悠久,原有渠道老舊,為減少輸水損失而增加輸水速度,歷年來對於幹線加以改善興辦混凝土內面工,所獲灌輸效益頗佳。其灌溉系統分由5條幹線、12條支線、13條分線及小給水路116條,線長566公里,另有回歸水利用之埔鹽埤、柳子溝及福鹿制水門、同安、臺灣溝、大有抽水機等灌溉系統。

八堡圳因開設歷史悠久,原有渠道老舊,為減少輸水損失而增加輸水速度,歷年來對於幹線加以改善興辦混凝土內面工,所獲灌輸效益頗佳。其灌溉系統分由5條幹線、12條支線、13條分線及小給水路116條,線長566公里,另有回歸水利用之埔鹽埤、柳子溝及福鹿制水門、同安、臺灣溝、大有抽水機等灌溉系統。

| 清代行政區域名 | 現今涵蓋地區 |

|---|---|

| 東螺東堡 | 二水、永靖、田中、田尾局部 |

| 東螺西堡 | 北斗鎮與埤頭、溪州及田尾局部 |

| 武東堡 | 社頭、田中、員林的局部 |

| 武西堡 | 員林、溪湖及田尾鄉的局部 |

| 燕霧上堡 | 花壇、秀水鄉的局部 |

| 燕霧下堡 | 大村鄉及員林鎮的局部 |

| 馬芝上堡 | 鹿港、福興、秀水及埔鹽局部 |

| 線東堡 | 彰化市、和美鎮局部 |

3.曹公圳:

西元1837年(清道光17年),鳳山縣知縣曹瑾,見當地缺水嚴重,農作頻頻歉收,為舒解旱象遂著手規劃農田水利建設,開設圳路(支渠)44條並挖掘九曲塘,在淡水溪(高屏溪)九區塘段溪床築圍堤,設引水口引水入圳,圳路視地勢高低設閘,調節水量,經過兩年辛勞,完成了高雄縣市的圳道。在高雄市境內的圳道,流經現在新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區,這就是「曹公圳」。

「曹公圳」計可灌溉農田約2,500公頃之雙期作水田(屬今之大寮、九曲、鳳山、小港地區)。後於西元1841年(清道光21年)遭逢大旱,部分地區水源不足,故再開一圳,至西元1843年(清道光23年)年完工,順沿地勢高低開設圳路(支渠)46條,灌溉農田約1,972公頃。

「曹公圳」計可灌溉農田約2,500公頃之雙期作水田(屬今之大寮、九曲、鳳山、小港地區)。後於西元1841年(清道光21年)遭逢大旱,部分地區水源不足,故再開一圳,至西元1843年(清道光23年)年完工,順沿地勢高低開設圳路(支渠)46條,灌溉農田約1,972公頃。

二、日本治臺時代

日本於1896年(日明治29年)佔領臺灣,為了加強統治能力,成立「臺灣臨時土地調查局」測繪全島兩萬分之一地圖,農田水利事業方面,則據此作為埤圳調查之基礎,全面了解當時私有埤圳之營運情況與土地利用情形。

(一)公共埤圳時期(西元1896~1908年)

西元1902至1906年(日明治35~39年)間,係以舊圳之改修以減少損失為工程重心,又稱為「改修舊圳時代」。此時登錄為公共埤圳者共181個單位(臺北25個、新竹67個、臺中35個、臺南20個、高雄31個、臺東2個及花蓮1個)。

(二)官設埤圳時期(西元1909~1921年)

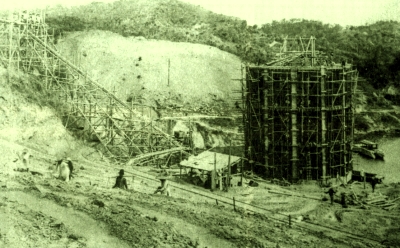

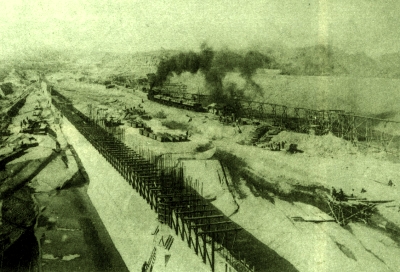

日本政府於二十世紀初期以「農業臺灣」為施政目標,大力投資水利建設,推動「十年連續事業計畫」,水庫建設方面,興建水庫及調整池共計18座,以日月潭及烏山頭兩水庫之容量最大,且兩座水庫均為越域引水之離槽水庫,足證當時規劃觀念及工程技術已相當先進。灌溉圳路方面,如瑠公圳、桃園大圳、八堡圳、獅子頭圳、后里圳、曹公圳、吉野圳及嘉南大圳等為此時之重要工程。其中,桃園大圳之圳路總長為1,972公里,灌溉面積23,000甲,係由大嵙崁溪取水,其幹線自大湳村隧道出口起,至新屋鄉埔頂村為止,總長度為25,309公尺,本圳支分線自幹線引水至區域內各貯水池以應灌溉所需,共有支線14條、分線6條,長140,734公尺;貯水池進水路241條,總長145,971公尺;小給水路為由貯水池放出灌溉水進入農田之水路,全長為686,222公尺。

然於西元1911到1913年(日明治44年~日大正2年)的三年中,颱風入侵,災情慘重,許多設施均遭波及,重建工程甚多,故亦稱此時期為「災害修復時期」。而「卑南圳」、「莿子埤」、「宜蘭第一公共埤圳」、「永豐圳」、「後龍圳」及「二行溪圳」等,亦為當時之代表性灌溉工程。

然於西元1911到1913年(日明治44年~日大正2年)的三年中,颱風入侵,災情慘重,許多設施均遭波及,重建工程甚多,故亦稱此時期為「災害修復時期」。而「卑南圳」、「莿子埤」、「宜蘭第一公共埤圳」、「永豐圳」、「後龍圳」及「二行溪圳」等,亦為當時之代表性灌溉工程。

| 工事名 | 地點 | 施工 | 開工 (西元年) | 完工 (西元年) | 灌溉 面積 (公頃) | 備註 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 莿子埤圳工程 | 彰化縣 | 官設埤圳 | 1907 | 1911 | 3,806 | 前莿子埤圳改修 |

| 獅子頭圳工程 | 高雄縣 | 官設埤圳 | 1908 | 1911 | 4,203 | 前獅子頭圳改修 |

| 后里圳工程 | 臺中縣 | 官設埤圳 | 1909 | 1913 | 3,148 | 大安圳、 新山圳改修 |

| 桃園大圳工程 | 桃園台地 | 官設埤圳 | 1916 | 1925 | 21,338 | 八塊厝 中壢附近埤圳 |

| 大南庄 灌溉工程 | 臺中縣 | 直 營 | 1928 | 1933 | 815 | 甘蔗苗圃灌溉 |

| 吉野圳 改修工程 | 花蓮縣 | 廳 營 | 1930 | 1932 | 1,106 | 前吉野圳改修 |

| 卑南圳 改修工程 | 臺東縣 | 廳 營 | 1933 | 1935 | 2,350 | 前卑南圳改修 |

| 桃園埤圳補修 | 桃園縣 | 直 營 | 1932 | 1935 | - | 補強桃園隧道 |

| 隘寮溪附近 圳路改線 | 屏東縣 | 直 營 | 1936 | 1938 | - | 治水堤防 完成改修線路 |

| 合計 | 36,667 | |||||

(三)水利組合時期(西元1922~1945年)

西元1922年至1937年(日大正11年至昭和12年)共16年,可稱為水利組合時期,亦為日據臺灣時代臺灣水利全盛時期。期間大型灌溉工程陸續完成,如有桃園大圳於1924年(日昭和5年)完工灌溉桃園地區23,000甲。嘉南大圳於1930年(日大正19年)完成,灌溉嘉南平原實施三年輪作田137,889甲。九曲堂大型抽水灌溉工程,於1928年(日昭和3年)完工。臺灣製糖公司在萬農農場及大響營農場,建設地下引水道灌溉工程等,而新營糖廠之尖山埤水庫及南靖糖廠之鹿寮溪水庫,亦分別於是期完工及開始興建。而使水田面積在1937年(日昭和12年)達544,437甲為最高,糙米產量達177萬公噸之最高額;但是1937年(日昭和12年)日本軍閥侵略中國,臺灣受其影響,1941年(日昭和16年)太平洋戰爭開始,又在1941至1943年(日昭和16~18年)連續之大暴風與颱風,多所毀壞。直至1945年(日昭和20年)臺灣光復,前後凡8年間,臺灣受到戰爭及天災肆虐,可稱臺灣水利之災害時期,水田面積遞減在1945年為486,332甲,糙米產量,1944年(日昭和19年)降至135萬公頓弱,1945年更降至74.7萬公噸。

1930年(日昭和5年)配合臺灣水利大型灌溉工程陸續完成,本期中農田水利之重心,包括海岸地帶之開墾、土地改良以及實施若干較小而速成之所謂「米穀增產水利事業」。海岸地帶之開墾,由臺灣拓殖公司之經營,其第一工作地點在臺南北港之新港,築海堤4,400公尺,及沿水路填9,500公尺,並建防風林以防風砂,其灌溉用水引用嘉南大圳之尾水灌溉。

土地改良計畫,依1934年(日昭和9年)所完成之基本調查制定,計畫改良地域66區,影響面積506,100公頃,估計灌溉排水工程費124,200,000元,土壤改良費116,800,000元,外河川工程費106,380,000元,三項共347,390,000元。其中39區列為「土地改良十一年計畫」,內已動工者凡11區,完成者3區,中止者8區。

此間,增產米穀之水利事業,以能在一年內完成者為限,為水利團體負責進行,而由政府補助工程費,東部十分之七,西部十分之五。此項工程始於1940年(日昭和15年)至戰爭結束止,共157區。在戰爭末期,器材勞力,均受嚴重限制,故預定一年之工程,往往延遲至二年以上,且小水路等亦未及全部完成。故雖號稱受益面積達42,895甲,實際不如預期。全部工費計17,560,000元。

1930年(日昭和5年)配合臺灣水利大型灌溉工程陸續完成,本期中農田水利之重心,包括海岸地帶之開墾、土地改良以及實施若干較小而速成之所謂「米穀增產水利事業」。海岸地帶之開墾,由臺灣拓殖公司之經營,其第一工作地點在臺南北港之新港,築海堤4,400公尺,及沿水路填9,500公尺,並建防風林以防風砂,其灌溉用水引用嘉南大圳之尾水灌溉。

土地改良計畫,依1934年(日昭和9年)所完成之基本調查制定,計畫改良地域66區,影響面積506,100公頃,估計灌溉排水工程費124,200,000元,土壤改良費116,800,000元,外河川工程費106,380,000元,三項共347,390,000元。其中39區列為「土地改良十一年計畫」,內已動工者凡11區,完成者3區,中止者8區。

此間,增產米穀之水利事業,以能在一年內完成者為限,為水利團體負責進行,而由政府補助工程費,東部十分之七,西部十分之五。此項工程始於1940年(日昭和15年)至戰爭結束止,共157區。在戰爭末期,器材勞力,均受嚴重限制,故預定一年之工程,往往延遲至二年以上,且小水路等亦未及全部完成。故雖號稱受益面積達42,895甲,實際不如預期。全部工費計17,560,000元。

此時期臺灣之農田水利已趨向於集中管理之型態,由於有強而有力的政府水利組織做後盾,並採用科技的方法及應用鋼筋混凝土技術於水利工程上,灌溉工程的建設發展快速。於此階段興辦完成之重要灌溉排水工程包括「嘉南大圳」、「宜蘭排水改良」、「大南庄給水施設」、「吉野開墾給水施設」、「柳子圳等改良事業」、「斗六攔水壩革新」、「道將圳改良」、「好收圳改良」、「萬丹抽水機」、「金同春圳改修」、「三星水利改良」等;尚未完成的則有「崙背墾區」、「高雄土地改良」、「鳳林土地改良」、「八堡圳土地改良」、「斗六土地改良」、「關廟土地改良」、「竹南土地改良」、「旱地擴充改良計畫」等事業計畫。以上之重要灌排工程又以「嘉南大圳」為主要之代表,其興建於西元1920年(日昭和元年),經過十年之建設期,於西元1930年(日昭和5年)完工,主要之設備有:

- 水源設備:烏山頭蓄水池、林內第一及第二進水口、中國子取水口等。

- 給水設備:幹線100公里、支分線1,200公里,小給水路全長7,400公里。

- 排水設備:全長960公里,小排水路6,000公里。

- 防潮設備:防水堤228公里、防潮堤104公里。

日本據臺之初,全省耕地面積約35萬公頃,灌溉面積約10.5萬公頃。至光復前耕地面積增為86萬公頃,灌溉地面積增為52萬公頃,灌溉地面積占耕地面積之70%。

| 工程名稱 | 地點 | 日期(西元) | 工程內容 |

|---|---|---|---|

| 卑南圳 | 臺東縣 | 1905年 | 灌溉582公頃【官設】 |

| 獅子頭圳 | 高雄縣 | 1908年 | 擴充水路18公里、面積4,202公頃【官設】 |

| 后里圳 | 臺中縣 | 1909年 | 改良大安圳及星山圳新設水路,灌溉3,148公頃 |

| 莿仔埤 | 彰化縣 | 1910年 | 灌溉3,781公頃 |

| 瑠公圳 | 臺北市 | 1907年 | 統一水源,改建幹線,開墾埤底58公頃,水田為 組合基本財產 |

| 宜蘭第一 公共埤圳 | 宜蘭縣 | 1907年 | 灌溉3,070公頃 |

| 永豐圳 | 臺北縣 | 1907年 | 灌溉747公頃 |

| 後龍圳 | 苗栗縣 | 1908年 | 灌溉980公頃 |

| 二行溪圳 | 高雄縣 | 1913-1918年 | 改修圳路 |

| 桃園大圳 | 桃園台地 | 1916-1924年 | 灌溉22,308公頃 |

| 八堡圳 | 彰化縣 | 1923-1941年 | 改修圳路 |

| 嘉南大圳 | 嘉南平原 | 1920-1930年 | 灌溉145,488公頃 |

三、臺灣光復後

由於二次世界大戰的危害,造成臺灣地區農田水利設施遭受不同程度之破壞,農業發展衰退,臺灣光復後,必須儘速恢復生產力,增產糧食,以安定民生,故初期灌溉工程以復舊為主,皆由政府補助,首先修復遭破壞之灌溉設施及完成光復前未完成之工程。西元1949年(民國38年)中央政府遷臺後,為了鞏固與保衛臺灣,以民糧、軍糧之確保為建設之要務,然,西元1951~1961年(民國40~50年)發生嚴重乾旱缺水,又遭遇西元1959年(民國48年)之八七水災及西元1960年(民國49年)之八一水災,使政府極力加強水利建設,對受災地區全面即時修復,並趁機加以改善及大力擴大灌溉面積,併同開墾水田、旱田。

建設多目標之石門、曾文水庫及灌溉單目標之白河、明德大埔水庫,並辦理輪灌工程及東部瑞穗及卑南上圳旱灌工程。自西元1960年(民國49年)起,政府辦理農地重劃,以改善農業生產環境、增進土地利用、擴大農場規模、便利機械化作業以提高經營效率。其方式係將過度細分之耕地坵塊重新交換合併,同時增設農路及改善田間排水系統,至西元2002年(民國91年)止,共改善耕地388,774公頃。農地重劃之辦理,對農田水利營運績效之提升,助益甚大。

晚近由於社會體制之變遷,工商業之發達,加以農作物價格低廉,使得農業所得與非農業所得之比率差距益形增大,以致農業景氣衰退,不但無新灌區之開發,作物種植面積亦相對減少。

目前農業之經濟功能雖已不若早年突顯,但對於提供開闊的生活空間與綠色景觀、促進生態平衡、保障糧食安全等方面的功能,卻非其他產業所能替代。

固此,近年推動農田水利設施更新改善,埤池與圳路綠美化,省水旱作灌溉推廣,確保農田水利設施維持應有功能,並朝現代化管理目標邁進及發揮農田水利三生之功能。

目前農業之經濟功能雖已不若早年突顯,但對於提供開闊的生活空間與綠色景觀、促進生態平衡、保障糧食安全等方面的功能,卻非其他產業所能替代。

固此,近年推動農田水利設施更新改善,埤池與圳路綠美化,省水旱作灌溉推廣,確保農田水利設施維持應有功能,並朝現代化管理目標邁進及發揮農田水利三生之功能。

| 工程名稱 | 地點 | 興建時期 | 工程內容 | 效益 |

|---|---|---|---|---|

| 斗六大圳 灌溉工程 | 雲林縣 | 民國36/8-45/3 | 一、濁水溪及清水溪2座進水口 二、橫跨清水溪暗渠1座 三、幹線長20,352公尺 | 灌溉5,600公頃 |

| 關山大圳 灌溉工程 | 臺東縣 | 民國37/7-47/10 | 一、進水口1座 二、導水路15,768公尺 三、幹渠15,768公尺 四、支渠有17線共長30,046公尺 五、堤防4,580公尺 | 前期作2,718公頃 後期作2,874公頃 |

| 鹿野大圳灌溉工程 | 臺東縣 | 民國42/11-51/9 | 一、進水口、攔河堰各1座 二、幹渠8,534公尺 三、支渠6條13,281公尺 四、堤防155公尺、護岸450公尺 | 灌溉面積1,040公頃 |

| 光復圳 工程 | 花蓮縣 | 民國36/7-39/4 | 第一幹線及第八支線 第二幹線及第五支線 | 受益面積4,663公頃 |

| 後村圳 工程 | 臺北縣 | 民國39/1-39/7 | 後村圳第一堰堤改築工程及改善工程 | 受益面積3,700公頃 |

| 大埔水庫 工程 | 苗栗縣 | 民國45/10-49 | 一、混凝土重力壩長34.4公尺 二、溢洪道4座、排砂道1座、進水口1座 三、幹線10,866公尺 四、支線6條21,518公尺 | 灌溉面積1,343公頃 年增產稻穀6,800公噸 |

| 八堡圳內面工工程 | 彰化縣 | 民國52-58 | 內面工長度66,674公尺 | 灌溉面積6,429公頃 增產稻穀12,162公噸 |

| 嘉南大圳 內面工 工程 | 臺南縣 | 民國50/12-52/12 | 改善渠道內面工1,022公里 | 總受益面積123,400公頃,年增產稻穀35,900噸 |

| 石門大圳 輸灌工程 | 桃園縣 | 民國50/12-52/12 | 一、支渠8條,總長17.46公里 二、分渠30條,總長77.27公里 | 灌溉面積21,926公頃 |

| 曹公圳幹線內面工工程 | 高雄縣 | 民國38/12-40/8 | 一、抽水站1座,導水路840公尺 三、新圳幹渠18,150公尺,舊渠幹線18,409公尺,大寮幹渠822公尺 | 灌溉面積11,570公頃 |

| 能高大圳 灌溉工程 | 南投縣 | 民國54/2-61/1 | 一、渠道工1座 二、助取水口2處 三、導水路16,176公尺 四、幹線16,883公尺 | 灌溉面積1,192公頃 |

| 長濱大圳 工程 | 臺東縣 | 民國60/7-64/6 | 一、進水口1座 二、隧道長1,122公尺 三、導水路2,196公尺 四、幹渠10,933公尺 五、其他構造物219座 | 雙期作田83,658公頃 增加糙米每年647公噸 |

| 嘉南大圳 內面工工程(配合曾文水庫計畫) | 臺南縣 | 民國60/7-61/6 | 一、渡槽、導虹吸工、制水門等改建 等14座,內面工加高18條 二、新灌區開發計四區,面積2,979公頃 三、烏山嶺隧道及溢洪道加強工程 293公尺 四、量水設備及附屬構造物改善 | 灌溉面積78,961公頃 |

| 花蓮瑞穗 旱作灌溉 | 花蓮縣 | 民國63/1-64/6 | 一、進水口乙座、導水路1,347公尺 二、調整池乙座 三、管路工程 | 旱作灌溉面積386公頃 |

| 地下水 雲嘉開發 工程 | 雲林縣 嘉義縣 | 民國47/8-50/7 民國51/2-55/12 民國57/7-59/12 | 深井558口 淺井52口 計610口 | 受益面積41,978公頃 增產稻米51,002公噸 |

| 地下水彰化開發工程 | 彰化縣 | 民國49/4-52/2 民國53/6-54/3 | 一、深井50口,出水量472,300公噸/日 二、淺井25口 | 受益面積3,721公頃 |

| 輪灌改善 工程 | 全省 | 民國46-83年 | 一、制水設備 二、分水設施 三、量水設施 四、給水工 五、內面工 | |

| 一般農田 水利設施 更新改善 計畫 | 全省 | 民國63/7-85/6 | 一、63~77年度(補助約24億元)更 新改善渠道2,650公里、改善結構物10,080座 二、77~86年度(約66億元)更新改 善渠道6,963公里、改善結構物10,564座 | 臺灣省15個農田水利會灌溉區域 |

| 省庫小型 水利工程 | 全省 | 民國34/10-85/6 | 一、小型灌溉排水工程 二、山地水利工程 三、輪灌改善工程 四、大同農場灌溉工程 | 受益面積: (1)659,856公頃 (2)23,924公頃 (3)371,738公頃 (4)9,320公頃 |

| 桃園大圳 修復工程 | 桃園縣 | 自民國59年 陸續辦理 | 一、配合石門水庫興建改善桃園大圳 進水口 二、導水路計20,204公尺 三、幹線25,307公尺 | 灌溉面積 27,000公頃 |

| 卑南上圳 灌溉工程 | 臺東縣 | 民國66/1-76/4 | 一、攔河壩及取水口乙座 二、沉砂池乙座,導水隧道4,085.6公尺 三、灌溉管路16,100公尺 四、幹渠12,770公尺,支渠7,270公尺 五、排水路6,770公尺 | 灌溉面積 3,053公頃 |

| 集集 攔河堰 | 南投縣 | 民國82-89/6 | 一、堰長353公尺 二、工業渠道42公里 三、北岸聯絡渠道:51公里、南岸聯絡渠道:3.8公里 四、排洪閘門18座排沙閘門4道魚道1座 | 穩定雲林、彰化、南投地區之農業用水 |

| 農田水利設施更新改善及圳路綠美化 | 全省 | 民國87-92年 | 每年政府補助約20億元及農田水利會自籌10億元辦理農田水利設施更新改善,維持設施機能,並朝現代化管理目標改進。此外,並推動埤池、圳路綠美化,發揮三生功能。 | 臺灣省15個農田水利會灌溉區域,面積約38萬公頃。 |

| 旱作灌溉推廣 | 全省 | 民國72-92年 | 自民國72年起開始推動,民國80年起擴大辦理,每年政府約補助7,000萬至1億元,輔導農民設置省水灌溉,滴灌設施。 | 全省各地參加輔導農民,可種植任何旱作。 |